2025年8月28日,以扫地机器人为主营业务的追觅科技正式宣布跨界造车,首款超豪华纯电车型对标布加迪威龙,计划于2027年亮相。这一战略举措标志着追觅从智能硬件领域向高端制造业的深度拓展,其野心不仅在于颠覆传统超豪华汽车市场格局,更试图以“中国智造”身份重新定义新能源时代的顶级驾乘体验。

技术底气:从清洁到汽车的“技术复利”

追觅的造车宣言并非空穴来风,其核心技术储备为跨界提供了坚实支撑:

高速马达技术:追觅自研的20万转/分钟高速数字马达已获沙利文“全球首创者”认证,其功率密度是主流车规级电机的2倍。通过降速增扭设计,理论上可输出超600kW峰值功率,满足超跑级动力需求。

智能化生态:追觅计划将AI算法、传感器融合等智能家居领域的技术迁移至汽车场景。首款车型将搭载“AI赋能陪伴系统”,通过学习用户驾驶习惯、情绪特征等,实现“千人千面”的智能交互,甚至让车辆具备“成长进化”能力。

专利壁垒:截至2025年5月,追觅全球累计申请专利6379件,其中45%为发明专利,覆盖电机控制、人机交互、智能座舱等电动车核心领域,形成技术迁移的“专利护城河”。

市场定位:错位竞争,填补超豪华电动空白

追觅选择了一条“高举高打”的路线,直指全球超豪华电动车市场的三大空白:

传统品牌电动化滞后:布加迪、宾利等品牌在电动化与智能化领域推进缓慢,仍依赖燃油车时代的机械素质。

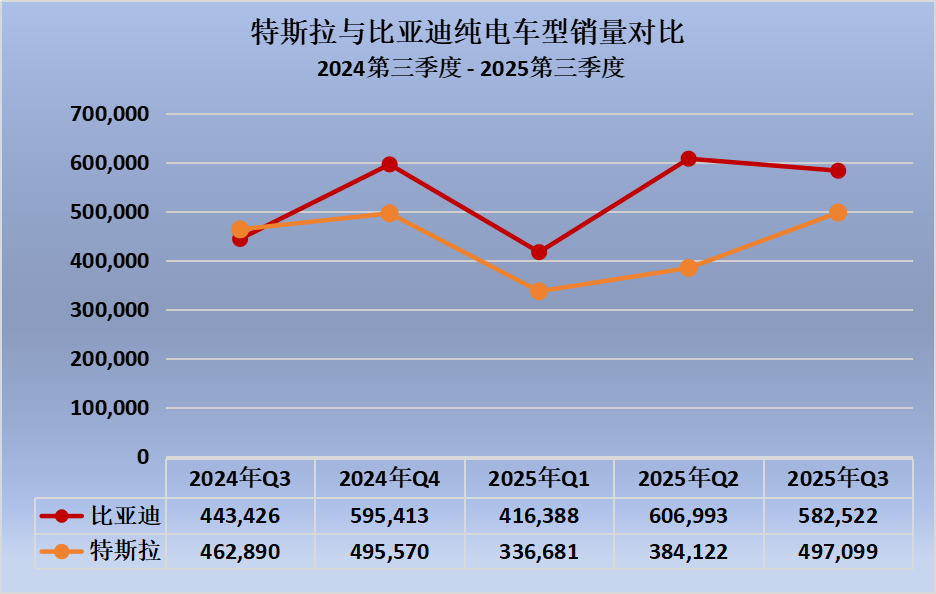

特斯拉的“科技大众化”局限:特斯拉虽在电动化与智能驾驶上领先,但品牌定位偏向大众市场,难以满足高端用户对“极致豪华+专属体验”的需求。

中国车企的超豪华缺失:此前中国车企出海多聚焦性价比与中端市场,尚未在超豪华领域形成突破。

追觅的首款车型将融合“极致性能”与“智能科技”,例如:

动力性能:对标布加迪威龙的极速体验,同时通过电驱系统实现更精准的动力输出。

智能座舱:打破传统豪华车的“冰冷机器”属性,构建具备生命力与成长性的AI智能终端。

跨生态互联:车辆可与智能家居、移动终端无缝协同,例如离家时自动调整家中设备状态,抵达目的地前提前联动终端。

挑战与隐忧:跨界造车的“九死一生”

尽管追觅展现出技术自信与战略野心,但其造车之路仍面临多重考验:

技术转化难度:

汽车电机需在-40℃至150℃宽温域稳定运行,并通过IP67/IP6K9K防护认证,而追觅现有马达主要应用于家用场景,缺乏车载环境的耐久性测试验证。

汽车电机需持续高扭矩输出以克服车辆惯性(如特斯拉Model S Plaid峰值扭矩达1045N·m),而追觅现有技术中扭矩最高的工业电机仅10N·m,差距显著。

行业资质壁垒:

国家已停止发放新的造车资质,追觅无法复制小米的“独立申请路径”,可能需通过代工或收购现有资质进入市场。

市场环境压力:

汽车行业利润空间已被极致压缩,现有玩家尚在艰难求生,追觅作为“新面孔”需在运营效率、供应链控制、品牌力等多方面“死磕”。

小米造车3年投入300亿元,而追觅市值仅约550亿元,几乎需压上整个公司资源。

战略缓冲:“左右手模型”降低风险

为平衡理想与现实,追觅采用了更务实的“左右手模型”:

左手业务(代工):将获得授权的国内车型改造后贴牌出口海外,例如与北汽探讨基于BJ40的合作可能。此业务可快速产生收益,为自研项目提供资金支持。

右手业务(自研):聚焦首款超豪华纯电车型,计划先推出一批样车用于展示和融资,量产节点已从原计划的2027年2月推迟至“不再明确提及”。

此外,追觅已组建千人规模的造车团队,核心成员来自吉利、华为、小米、比亚迪等行业头部企业,并计划进一步扩充海外销售团队至百人规模,业务重心阶段性向代工业务倾斜。

未来展望:是“破局者”还是“冒险者”?

追觅的造车宣言,既是对自身技术积累的自信,也是对新能源时代超豪华市场机遇的敏锐捕捉。若其能成功将智能家居领域的技术优势转化为汽车产品的差异化竞争力,并突破资质、供应链等现实瓶颈,或将成为中国科技企业跨界造车的标杆案例。

然而,汽车行业的复杂性远超智能硬件,从底盘调校到动力系统匹配,从品牌塑造到售后服务,每一个环节都需长期沉淀。追觅能否在2027年如期交付首款车型,又能否在超豪华市场与布加迪、特斯拉等巨头正面交锋,仍需时间检验。

正如追觅创始人俞浩所言:“这不是一个轻易的决定,更不是一时的风口追逐。”从2013年撰写第一份造车计划书,到2025年正式官宣,追觅用了十二年时间等待一个“技术复利”爆发的契机。如今,这场豪赌的序幕已拉开,而答案,或许要等到2027年才能揭晓。