在里海之滨的比赛之后,F1又将逐鹿一条街道赛道,这一次是城市国家新加坡,位于分隔地球南北的赤道以北仅140公里。

从巴库一路南行至新加坡,意味着两大气候要素的显著变化——湿度与温度。这里的湿度通常维持在70%以上,而冬天和夏天的温度大差不差,基本都在24摄氏度至31摄氏度之间。这使得新加坡站成为全年对车手体能要求最严苛的比赛周末之一:由于赛道弯道密集,车手在驾驶途中几无喘息之机,正赛期间体重下降可达三公斤之多。

新加坡大奖赛自2008年创办以来,便成为F1史上首个全程夜赛。正赛在当地时间晚间八点开始。这就意味着,围场工作人员们都有效地保持欧洲作息时间,至少免去了时差问题的困扰。

这一站比赛将再次迎来特别版的倍耐力领奖帽,由倍耐力设计和设计师丹尼斯·德科维奇(Denis Dekovi)联手打造。本站的这款帽子采用洋红色,捕捉到这站比赛所在亚洲这一区域闻名的激情和活力。这款领奖帽目前已在专属电商平台发售(https://store.pirelli.com/)。

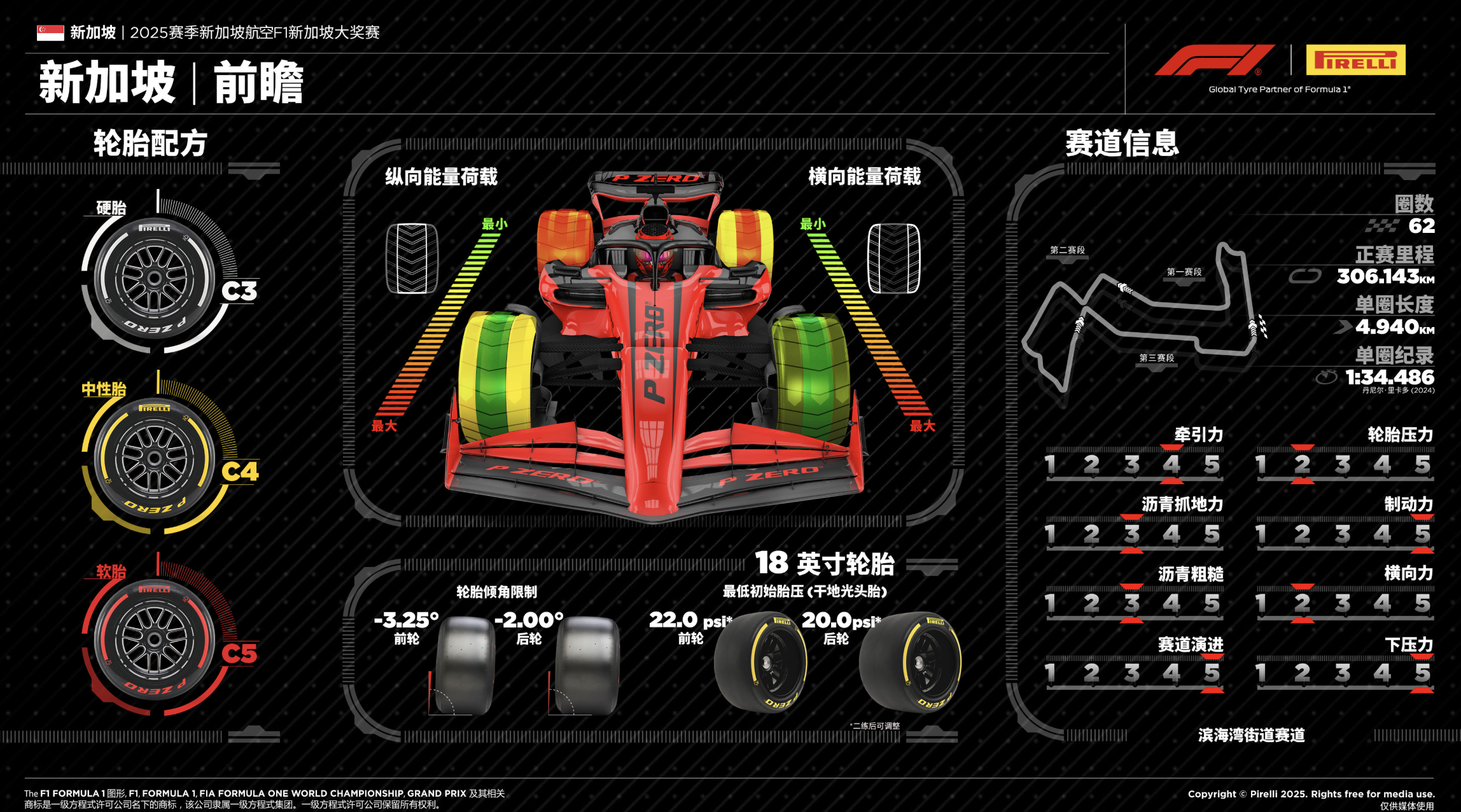

轮胎配方

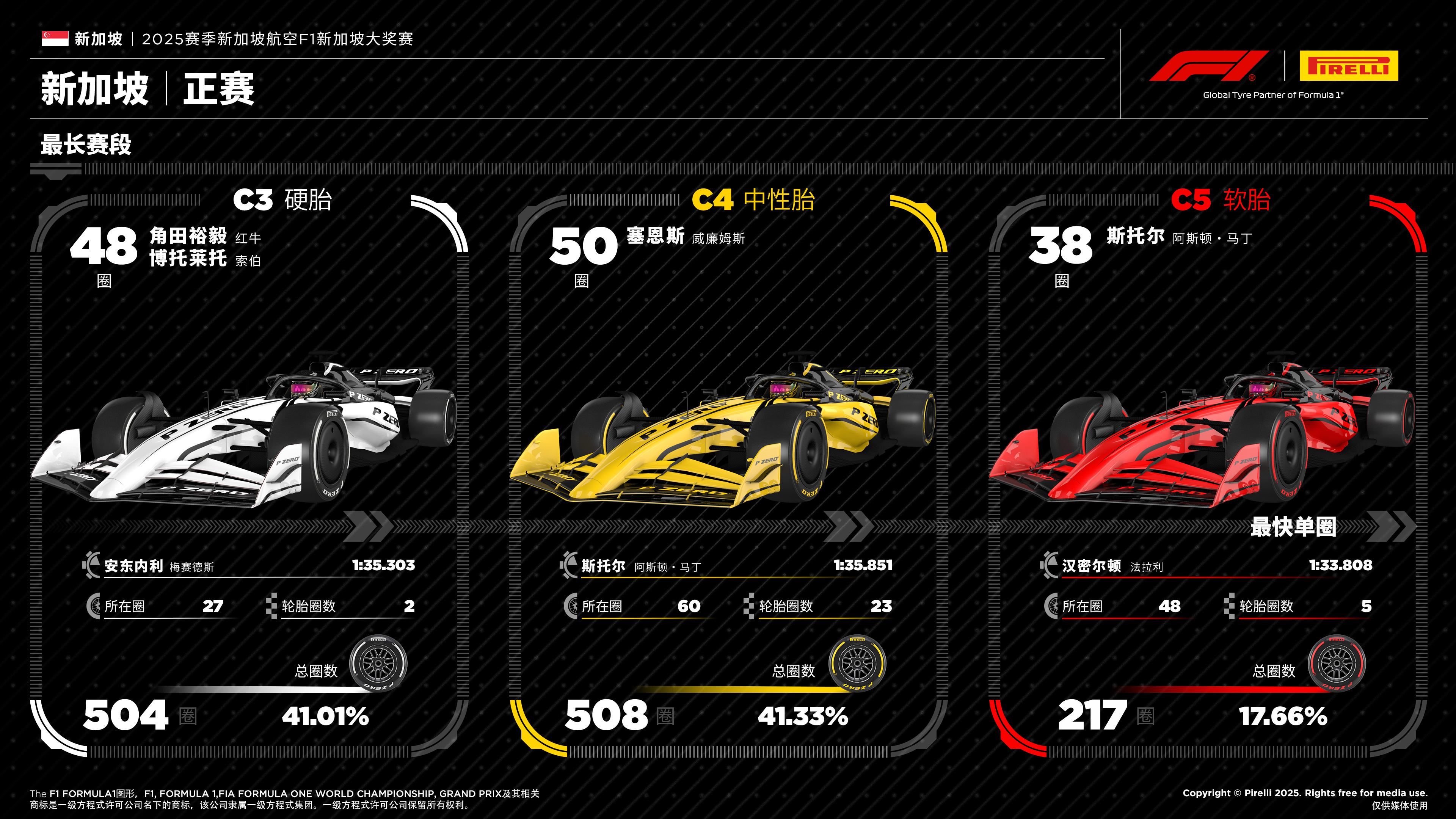

倍耐力没有调整滨海湾赛道的干地轮胎配方选择,和去年同站比赛一样,依然是C3配方作为硬胎、C4配方是中性胎,以及C5配方作为本站软胎。尽管目前轮胎系列中最软配方的轮胎是C6配方轮胎,但下半赛季的所有轮胎配方组合都在匈牙利大奖赛比赛周末宣布,根据夏休之前的评估分析,排除了2025赛季轮胎系列最软配方轮胎使用于这条赛道,因为这里加诸轮胎的压力,加上高温的情况,可能造成一些轮胎过热的问题。事实上,在这站比赛中,热压力是轮胎性能衰退的主要原因。

中性胎和硬胎显然将是正赛的选择,但对于想要在起步时最大化利用抓地力的车手们,或者是在比赛末段出现安全车时段时,软胎可能会加入战局。两年前赛道单圈布局的修改,意味着超车略微容易一点,但显然这里超车仍然非常困难。因此,全新软胎和跑了很多圈的中性胎、硬胎之间巨大的性能表现差异,将成为值得关注的战术考量。

2024赛季同站比赛

中性胎是起步阶段最受欢迎的选择,14位车手使用C4配方中性胎起步,另有四位车手和两位车手分别选择了硬胎和软胎起步。中性胎起步的灵活性,意味着比赛中有多个可能的时间点去执行唯一一次进站,很明显一停是最快速的策略选择。交通情况和轮胎管理,允许车手们尽可能延长开场赛段,最多有车手起步跑到了49圈才进站。去年是这条赛道为数不多没有安全车亮相的比赛。

滨海湾赛道

滨海湾赛道是赛历上最蜿蜒多弯的赛道之一,单圈4.940公里,在2023年修改布局后弯角数量从原本的23个减少到现在的19个弯角。赛道布局修改,是在16号弯之后,加入了一段400米的直道。这里的赛道表面有着和相邻城市街道完全一样的特性,粗糙度非常低,但下雨时很多道路标识会带来额外威胁。赛道没有什么缓冲区,护墙距离赛道非常近,不过有些部分的赛道其实非常宽。

这条赛道有着四段DRS区域,但就像此前提到的,超车通常非常少见。维修通道限速从60公里/时提高到80公里/时理应对策略形成巨大影响,此前一停几乎是这里的必选。

难以预测的变量包括事故和赤道地区极端多变的天气。雷暴天并非罕见,而雨水会冲走洒落在赛道上的橡胶颗粒,意味着赛道条件将从头再来,进而影响轮胎的性能表现。

关键词:黑夜

新加坡大奖赛举办了F1历史上首场夜赛,之后一些其他分站借鉴了这种尝试,包括最近加入赛历的拉斯维加斯。因此,滨海湾赛道必然率先使用了照亮赛道所需的重要技术,并需要确保赛道上车手们的最佳能见度。很特别的技术挑战是要处理从赛道表面反射到头盔护目镜上的光线,这会影响车手们精确定位制动点。通常在夜赛中,正赛期间的温度会低于白天进行的练习赛时。不过在新加坡情况并非如此,这里的纬度意味着昼夜温差几乎可以忽略不计。而在阿布扎比和吉达等赛道进行的其他夜赛中,这种温度差异要明显得多。

历史数据

截至目前,一共进行了15场新加坡大奖赛,其中10场即三分之二的比赛是杆位起步车手获胜。这呈现了排位赛的重要性,尤其是对比摩纳哥46.48%的杆位夺冠率。只有2008年元年的比赛中,并非前五名起步车手获胜。彼时,费尔南多·阿隆索从第15位起步发车,正是在一连串混乱赛事进程中夺魁的。

在新加坡大奖赛最成功的车手是塞巴斯蒂安·维特尔,他五次在此获得胜利,之后是四胜的刘易斯·汉密尔顿。总计七位车手在此获得过胜利,其中四位车手会参与本周末的较量。不同寻常的是,麦克斯·维斯塔潘并非其中之一,他尚未在滨海湾赛道获胜。不仅仅是胜利,维斯塔潘也没有在这里拿过杆位,尽管他有三次在这里登上领奖台。车队方面,梅赛德斯、法拉利和红牛,各有四胜,并列这里获胜次数最多。杆位方面,维特尔和汉密尔顿以各四个杆位领跑,而法拉利则以七个杆位成为这里毫无争议的杆位最多车队。德国车手还以八次在这里登上领奖台,领先于七次登台的汉密尔顿和五次登台的阿隆索。红牛车队则以15人次登台,领先于11人次登台的法拉利车队,而梅赛德斯和迈凯伦都是七人次登台,并列第三。