在新能源革命与产业升级的浪潮中,陕西省汽车工业交出一份亮眼答卷:2025年1-7月,全省汽车产量突破108.3万辆,同比增长22.1%,其中新能源汽车产量达74.3万辆,占比高达68.6%,以“西部速度”跃升为中国汽车产业新增长极。比亚迪西安基地作为核心引擎,贡献68.9万辆产量,同比增长29.9%,推动陕西汽车工业实现从“跟跑”到“领跑”的跨越式发展,并与重庆形成千亿级“西安-重庆新能源产业走廊”,重塑中国汽车产业版图。

百万产量背后的“绿色引擎”:新能源占比近七成领跑全国

陕西省统计局数据显示,2025年前7个月,全省汽车产业产值同比增长31.5%,增速位居工业前列。其中,新能源汽车以74.3万辆的产量占据总产量的68.6%,远超全国平均水平(2025年上半年全国新能源汽车渗透率约35%),成为拉动增长的核心动力。

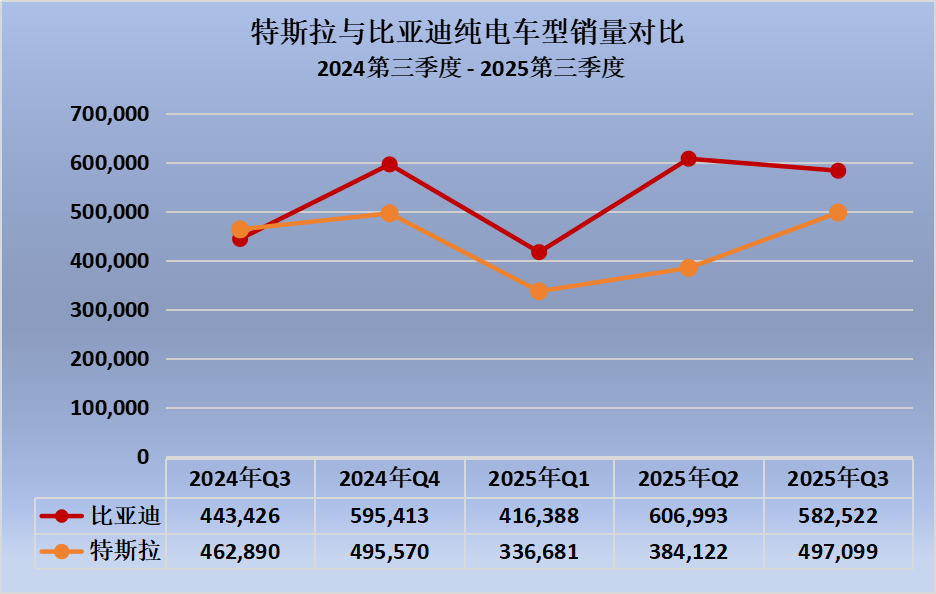

比亚迪西安基地“一骑绝尘”:作为全球最大新能源汽车生产基地,比亚迪西安工厂贡献了全省68.9万辆新能源汽车产量,同比增长29.9%,占其全球总产量的40%以上。该基地不仅生产比亚迪汉、唐等高端车型,还承担着刀片电池、电机电控等核心零部件的研发与制造,形成“整车+零部件”全产业链闭环。

政策与市场双轮驱动:陕西省出台《汽车产业高质量发展行动计划》,对新能源车企给予最高1亿元的研发补贴,并建设“西安-榆林”氢能走廊、陕北风光储一体化充电网络等基础设施。同时,陕西消费者对新能源车的接受度显著提升,2025年上半年全省新能源汽车上险量同比增长58%,私人消费占比超70%。

“西安-重庆”产业走廊崛起:西部联动打造万亿集群

陕西的爆发式增长并非孤例。与其地理相邻的重庆市,2025年1-7月新能源汽车产量达52.6万辆,同比增长41.2%,赛力斯、长安深蓝等品牌加速崛起。两地在产业链协同、技术共享、市场互通等方面深度融合,形成横跨陕渝的“新能源产业走廊”。

产业链互补共生:

西安:聚焦整车制造与“三电”系统(电池、电机、电控),比亚迪、吉利等头部企业集聚,2025年动力电池产能突破200GWh;

重庆:依托长安、赛力斯等车企,在智能座舱、自动驾驶领域领先,并吸引赣锋锂业、格林美等上游企业落户,构建“锂矿-材料-电池-回收”闭环。

基础设施互联互通:陕渝两地联合规划“跨省超级充电网”,2025年底将建成1.2万根超充桩,实现“30分钟充电圈”全覆盖。同时,开通“西安-重庆”新能源物流专线,降低跨区域运输成本30%以上。

市场与资本联动:2025年7月,陕渝两地国资委联合设立200亿元新能源产业基金,重点支持氢能重卡、固态电池等前沿领域。数据显示,两地车企的零部件本地化采购率已从2020年的45%提升至2025年的78%,产业协同效应显著。

专家解读:西部何以成为新能源产业“黑马”?

清华大学汽车产业与技术战略研究院院长赵福全指出:“陕西与重庆的崛起,本质是‘政策红利+产业基础+市场空间’的三重叠加。”

政策先行:两地均将新能源作为“一号工程”,陕西提出“2030年汽车产业规模达5000亿元”目标,重庆则规划“智能网联新能源汽车万亿级产业集群”;

成本优势:西部土地、电力成本较东部低30%-40%,且陕北、川西拥有丰富的锂、稀土资源,为产业链降本提供支撑;

市场潜力:西部地区汽车保有量仅为东部的60%,但年均增速达12%,叠加“一带一路”出口机遇,为新能源车企提供广阔增量空间。

未来展望:从“产量高地”到“创新高地”

陕西省工信厅相关负责人表示,下一步将重点推进三方面工作:

技术攻坚:支持比亚迪、吉利建设国家级新能源实验室,突破固态电池、800V高压平台等“卡脖子”技术;

品牌向上:推动陕汽重卡、比亚迪高端品牌“仰望”拓展海外市场,2025年出口目标突破20万辆;

绿色转型:在西安、咸阳等地试点“零碳工厂”,到2030年全省新能源车企碳排放强度较2020年下降50%。