在新能源汽车渗透率突破45%、智能驾驶加速普及的背景下,2025中国汽车论坛于7月10日至12日在上海召开。本届论坛以“提质向新,智赢未来”为主题,吸引了国内外千余家车企、供应链企业及行业机构参与。中国汽车工业协会在会上发布倡议,呼吁全行业停止“价格战”,转向技术创新与品牌升级,共同破解“增量不增利”困局。

市场分化:销量与利润背道而驰,“内卷”难以为继

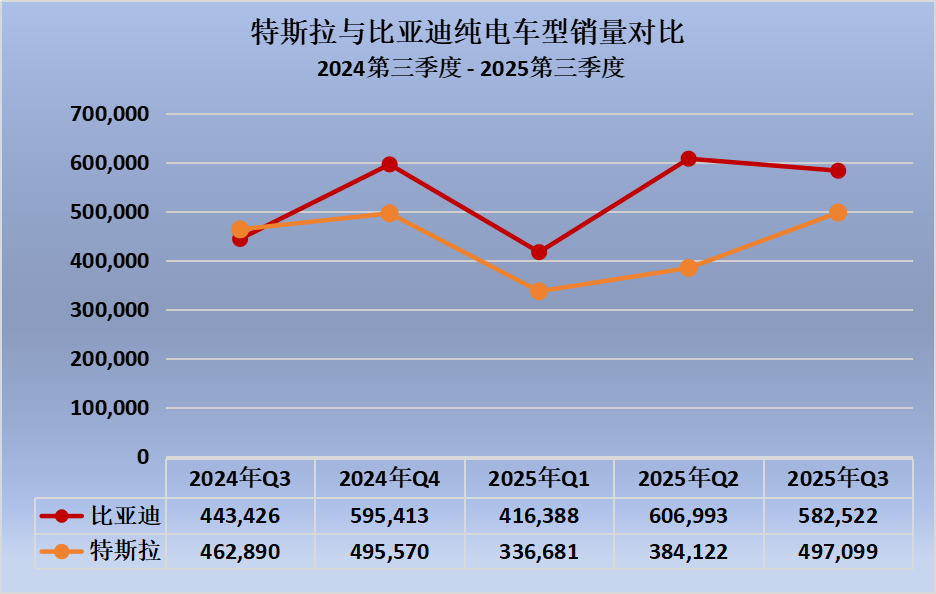

论坛披露数据显示,2025年上半年中国乘用车市场零售量达1353.1万辆,同比增长13%,其中新能源汽车销量同比增长40%,渗透率首次突破45%,成为市场增长核心引擎。然而,行业利润率同比下降2.1个百分点,仅4.3%,低于传统制造业平均水平。“价格战”被指为利润下滑主因——为抢占市场份额,部分车企对热门车型降价幅度超20%,导致全行业陷入“增产不增收”的恶性循环。

中国汽车工业协会常务副会长付炳锋直言:“低价竞争模式已触达天花板,行业必须从‘规模扩张’转向‘价值创造’,通过核心技术突破和品牌溢价能力提升构建护城河。”

技术破局:全固态电池与城市NOA成差异化竞争关键

面对同质化困局,论坛明确将全固态电池与城市NOA(导航辅助驾驶)列为下一阶段技术攻坚重点。

电池领域:宁德时代、比亚迪等企业宣布,2025年底将实现全固态电池量产装车,能量密度突破400Wh/kg,续航里程超800公里,同时成本较现有三元锂电池降低30%。这一技术跃迁被视为打破高端市场格局的“胜负手”。

智能驾驶:尽管L2级及以上功能装配率已达58%,但L3级落地因安全责任界定争议暂缓。华为、小鹏等企业提出“轻地图、重感知”技术路线,通过BEV(鸟瞰视角)+Transformer架构实现城市复杂场景覆盖,预计2026年首批L3车型将通过合规认证。

比亚迪董事长王传福在主旨演讲中强调:“技术投入不是选择题,而是生存题。未来三年,头部车企的研发占比将普遍提升至8%以上,远超行业3%的平均水平。”

产业链协同:缩短账期、共担风险成新共识

为修复被“价格战”撕裂的供应链生态,比亚迪、华为等龙头企业带头承诺将供应商账期缩短至60天内,并建立“技术共研+成本共担”合作机制。这一举措获产业链广泛响应——论坛期间,30余家车企与120家核心供应商签署《供应链健康发展公约》,明确禁止“年降”等压价行为,转而通过联合研发、规模化采购降低成本。

博世中国总裁陈玉东表示:“过去供应链是‘甲乙方’关系,未来必须是‘战友关系’。例如,我们与蔚来合作开发的新一代电驱动系统,成本较上一代下降18%,但双方共享专利收益。”

政策护航:安全与标准体系加速完善

针对智能驾驶安全争议,工业和信息化部在论坛上透露,正在制定《智能网联汽车准入与上路通行试点实施细则》,明确L3级车型数据记录、事故责任划分等关键标准,预计2025年四季度落地。同时,国家发改委宣布将新增1000亿元专项资金,支持新能源汽车充电网络、车路协同基础设施及氢能储运体系建设。

上海市经济和信息化委员会主任张英指出:“上海已开放测试道路超5000公里,并率先试点‘车路云一体化’商业模式。到2026年,我们将实现重点区域L4级自动驾驶商业化运营。”

结语:从“野蛮生长”到“精耕细作”

本届论坛传递出明确信号:中国汽车产业正告别“以价换量”的粗放发展阶段,转向技术、品牌与生态协同共进的高质量发展路径。正如中国电动汽车百人会理事长陈清泰所言:“当市场从蓝海变为红海,真正的强者会选择向深海游去——那里才有决定未来十年格局的‘新大陆’。”

随着全固态电池量产临近、城市NOA竞争白热化,以及供应链生态重塑,中国汽车产业能否在2025年这一关键转折点实现“提质向新”,全球市场正拭目以待。